| 医家 | 张衡 |

| 别名 | 字平子 |

| 朝代 | 东汉, 生活于78 - 139 AD |

| 著作 | 撰 灵宪 |

张衡 (78~139年),字平子,南阳西鄂人(现今河南省南阳县),生于东汉章帝建初三年。其曾祖父及祖父都曾当官且十分富有,到了其父则家道中落。

张衡自幼聪颖好学,多才多艺。十五、六岁时,就外出游学,同时也结交了许多学问好、有抱负的学者,像是马融、窦章、王符、崔瑗等,他们对于张衡的为人、治学以及多元化的才能,都有相当大的影响。二十多岁的张衡年纪虽轻,但是学问过人,他婉拒了一些当官的机会,来到南阳郡,担任幕僚的工作,负责起草文书。这段期间他完成了《同声歌》、《定情赋》、《两京赋》、《南都赋》,这些创作呈现出二千年前的时代精神和风貌,所用的辞藻丰富华丽,将汉代的辞赋推向另一个高峰。晚期,张衡还有其他创作,像是:《归田赋》、《四愁诗》和一些抒情小赋等,都具有极高的价值。

南阳郡郡守因为政绩卓越,被皇帝升迁,张衡并不打算和长官一起到洛阳,反而决定回乡闭门读书。回乡这段期间,他博览群书,并深入研究易经、太玄经、墨子等古代有关于哲学、科学的书籍,从而融会贯通了几何学、力学、机械、地理、测量、绘画等应用科学的知识,这样多元的学习发展,使得张衡成为东汉当代的“博学”之士。

划时代的天文贡献

在累积深厚的学问和才能之后,张衡不再婉拒别人的推荐,西元111年,34岁的张衡进京担任“尚书郎中”的官职,四年后被任命为“太史令,主管观察日月星辰、风云雪雨、制订历法等,相当于现在的中央气象局或天文台的长官。张衡在太史令任内有系统地观测天体、从事理论研究,并有《灵宪》、《浑天仪注》等著作,全面阐述宇宙演化、天地结构、日月星辰的本质和运动,将中国古代天文学水准提升到新的阶段。

张衡在天文学的贡献有四︰一、在天体观测方面的成就

张衡总结出天上长明的星官共有124个(中国古代的“星官”类似于现代天文学的“星座”,一个星官可以有几颗到几十颗),能叫出名字的星官有320个。现在能看到6等以上的亮星有2500到3000颗之间,跟张衡的观测结果大致相同。

另外,张衡还指出“微星”(就是不太亮的星星)有11520颗。根据现代天文学家的校验,肉眼能看到的星在6到7等星之间的,这些星星数可以达到14000多颗。张衡的观测与现在实际的数目相去不远。

张衡还测出太阳和月亮的角直径是周天的1/736,即29’24”,与现代所测得的太阳与月亮的平均角直径31’59”与31’5”2相差不多。1800年前,在天文观测仪器很简陋的情况下,能测出日、月的角直径,是非常不容易的。

二、主张“浑天说”,制作“浑天仪”

三、创立进步的行星运动理论

他提出日月五星(指金星、木星、水星、火星与土星)距离地球近时运行得快,远时运行得慢。这是经由长期观测所发现的。张衡将我们地球排在宇宙中心,这看法是错误的。德国天文学家开普勒发现了行星运动速度是不均匀,行星接近太阳时,运动速度较快,远离太阳时,运动速度较慢。不同的行星亦有此规律。

四、对日食、月食的成因及月向的变化提出了科学的解释

在缺乏科学知识的古代,人们一看见日、月食就心惊胆颤。张衡在《灵宪》里说明日、月食的成因及月向变化原理,这些都完全符合现今科学的根据。

机械与数学上的成就

张衡在机械制作上也有不平凡的成就,他先后制造过指南车、记里鼓车、自飞木雕、地动仪、候风仪等机械。制作机械必须有良好的数学基础,因此也著有《算罔论》,现已失传。他还推算出圆周率是在3.14至3.16之间。

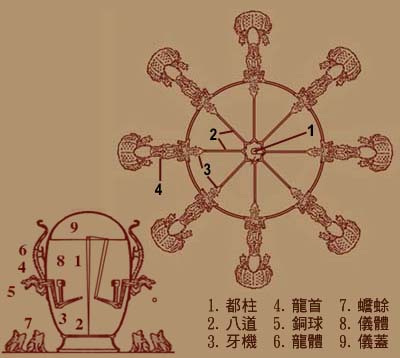

张衡的时代地震频繁,单从西元96~125年,30年间就发生过23次大地震,且好几次发生在洛阳附近。身为太史令的张衡经过多年的实验,在西元132年发明了世界上第一架测定地震时间和方向的仪器─“地动仪”。

月背上的张衡

就在张衡用地动仪测出陇西大地震的第2年即因病过世,享年62岁。张衡多才多艺,曾被列为东汉六大名画家之一。他在天文学上的成就在世界上也受到极大的推崇。西元1970年,国际上用张衡之名命名月球背面的一座环形山;西元1977年,太阳系中一颗编号为1802的小行星也用其名命名。